Traduction et religion : influence sur la culture et la société

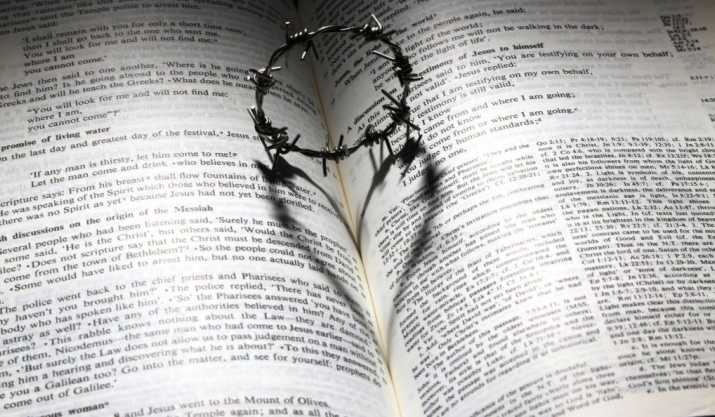

Pourquoi les textes religieux sont‑ils si importants pour la société ? Parce que, depuis des siècles, ils façonnent la vision du monde, les normes morales et même les habitudes linguistiques des peuples. Et derrière chaque écrit sacré se cache non seulement la foi, mais aussi un immense travail de traduction. Une traduction professionnelle dans le domaine religieux n’est pas une simple tâche linguistique : c’est un pont entre les cultures, les époques et les systèmes de valeurs.

La traduction religieuse comme début du dialogue culturel

L’histoire de la traduction professionnelle a largement commencé avec les textes religieux. Lorsque la bibliothèque d’Alexandrie offrit au monde la Septante — traduction grecque de la Bible hébraïque — il se produisit bien plus qu’un simple transfert de sens d’une langue à une autre. Ce fut le premier grand projet de localisation d’idées spirituelles : les images religieuses juives furent adaptées au cadre conceptuel de la culture hellénistique. Grâce à cette traduction, les textes bibliques prirent une seconde vie et commencèrent à influencer la philosophie, l’art et le droit du monde antique.

Les défis de la traduction des textes sacrés

Le traducteur de textes religieux se trouve face à une tâche qui dépasse largement le cadre du travail linguistique ordinaire. D’un côté, il doit préserver le sens de l’original et la tonalité sacrée du mot ; de l’autre, il doit rendre le texte compréhensible pour un lecteur d’une autre langue et culture. Prenons, par exemple, le mot arabe « taqwa », souvent traduit par « piété » ou « crainte de Dieu ». En réalité, il exprime une idée plus profonde : la conscience permanente de la présence divine et la maîtrise de soi dans chaque geste. Pour un traducteur professionnel, un seul concept peut devenir une série de décisions contextuelles, où le choix d’un mot suffit à modifier la perception de tout un passage.

La traduction comme instrument de transformation culturelle

Chaque traduction religieuse a, en quelque sorte, créé une nouvelle réalité culturelle. Lorsque Martin Luther traduisit la Bible en allemand, il ne rendit pas seulement les Écritures accessibles au peuple, il façonna aussi la langue littéraire allemande. De la même manière, le travail de Cyrille et Méthode sur la traduction des textes liturgiques posa les fondations de l’écriture slave. Ainsi, la traduction professionnelle fut un moteur d’identité culturelle, influençant la formation des langues nationales et même les systèmes éducatifs.

Un fait intéressant : la traduction de la Bible en gothique par l’évêque Wulfila au IVᵉ siècle constitua le premier monument écrit de la branche germanique des langues indo‑européennes. Sans cette traduction, nous saurions bien peu de choses sur la langue gotique. La traduction n’est donc pas seulement un moyen de transmettre la foi, mais aussi une forme d’archivage culturel.

Équilibrer le sens : exactitude ou impact ?

Pour le traducteur de textes sacrés, l’équilibre entre la traduction littérale et la traduction de sens constitue un dilemme constant. Le mot‑à‑mot peut préserver la structure de l’original, mais en perdre la force émotionnelle. Une adaptation trop libre peut, au contraire, trahir le message ou altérer les dogmes. C’est pourquoi la traduction professionnelle dans ce domaine requiert non seulement des compétences linguistiques, mais aussi une compréhension approfondie du contexte culturel, de l’histoire religieuse et de la terminologie théologique.

Les difficultés augmentent encore lorsque le texte religieux adopte une forme poétique. Ces écrits reposent sur des métaphores, des parallélismes et des niveaux de sens superposés. Un même vers peut à la fois être prophétie et enseignement moral. La localisation de tels textes exige une intuition linguistique fine, un sens du rythme, du symbolisme et du sous‑texte.

Religion et société contemporaine : une influence persistante

Même aujourd’hui, alors que la religion ne régit plus toutes les dimensions de la vie, les traductions de textes sacrés continuent d’exercer une influence. Elles façonnent les codes culturels — proverbes, expressions, allusions littéraires. De nombreuses tournures idiomatiques du français ou de l’anglais proviennent de ces traductions. Par exemple, l’expression « une voix qui crie dans le désert » a quitté le vocabulaire théologique pour entrer dans la langue courante, grâce aux traducteurs qui en ont su garder à la fois le ton et le sens.

Les traducteurs modernes de textes religieux se heurtent à de nouveaux défis. Ils doivent trouver le bon équilibre entre le contenu traditionnel et les usages linguistiques actuels, afin que le texte reste vivant et ne devienne pas une simple relique. Dans ce contexte, la traduction professionnelle suppose une véritable démarche de localisation : adapter les sens anciens au lecteur du XXIᵉ siècle, sans trahir la source.

Ce que les traductions religieuses peuvent enseigner au traducteur

Les traductions religieuses sont une école d’excellence pour tout traducteur débutant. Elles développent le sens du style, l’attention au détail et la responsabilité du choix des mots. De plus, elles rappellent que le traducteur n’est pas seulement un intermédiaire, mais un interprète, un canal culturel. Chaque texte traversant ses mains reçoit une nouvelle respiration, une nouvelle existence.

Même si vous ne travaillez pas directement sur des textes religieux, les principes restent les mêmes : comprendre le contexte, respecter le sens et le transmettre avec précision et sensibilité. La traduction professionnelle, en ce sens, repose aussi sur la foi — non pas religieuse, mais linguistique : la foi dans le pouvoir du mot et la responsabilité envers le lecteur.

Conclusion : la force du mot et la responsabilité du traducteur

Traduction et religion ont toujours été étroitement liées. Les traducteurs des textes sacrés ne transmettaient pas seulement une doctrine : ils créaient de nouveaux espaces culturels. Leur œuvre a transformé des civilisations, façonné des langues, des visions du monde et des repères moraux.

Aujourd’hui, en poursuivant leur mission, on peut affirmer que chaque traduction professionnelle poursuit le même but : relier les peuples, dépasser les frontières et favoriser la compréhension mutuelle. Pour le traducteur, c’est plus qu’un métier : c’est une forme de service rendu à la culture. L’attention portée au mot, la capacité d’en écouter les sens et la précision dans leur transmission font de la traduction un outil vivant de dialogue entre les nations.